大阪府が掲げる「SDGsビジョン」と官民連携の原点

官民連携の取り組みを始めた背景や、SDGsとの関連性について教えてください。

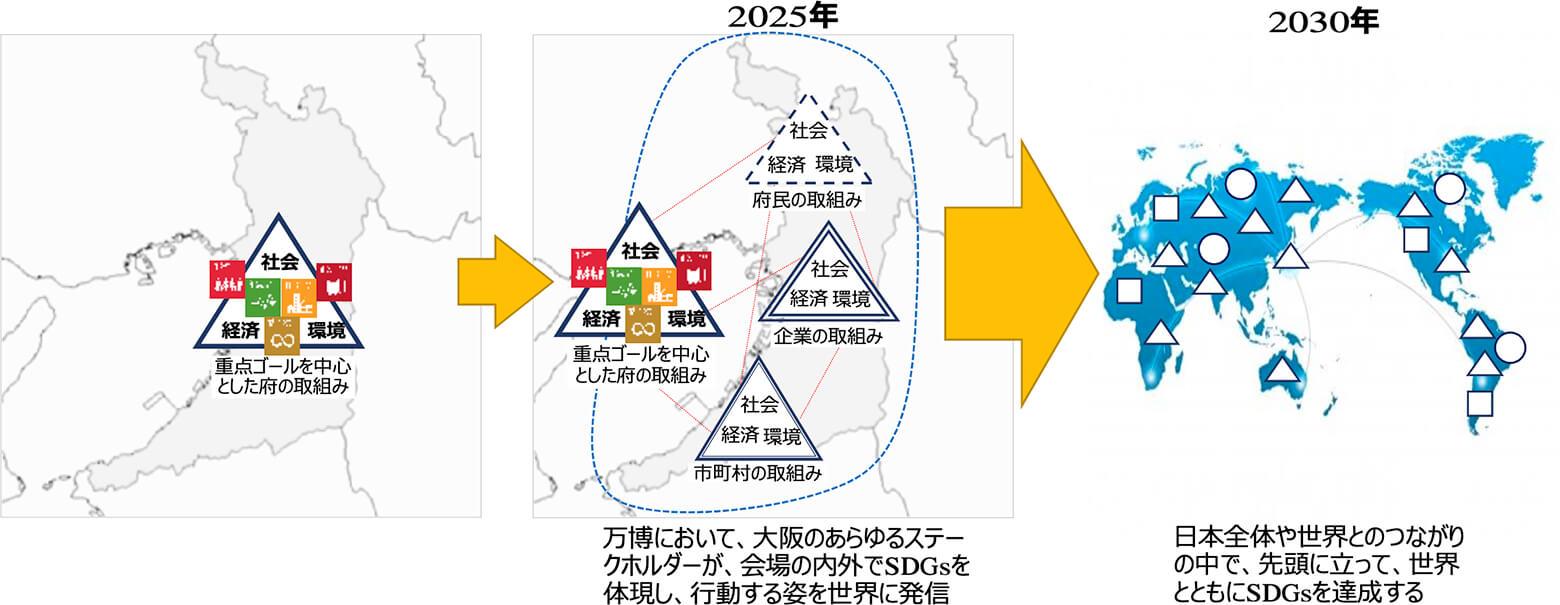

まず、我々大阪府では、SDGs推進の旗印として「Osaka SDGsビジョン」を2020年3月に策定しました。これは、大阪府だけではなく、企業や府民、市町村といったあらゆるステークホルダーが一体となってSDGsに取り組む「オール大阪」体制を築くためのビジョンです。

その中で、我々行政の重要な役割の一つが、様々なステークホルダーの取り組みを相互につなぎ合わせることです。企業と自治体、企業とNPO、NPOと大学など、多様な主体をつなぐ「ハブ」となり、新しい連携を生み出すことをめざしています。

また、万博のテーマ「いのち輝く未来社会のデザイン」は、「誰一人取り残さない」というSDGsの理念に合致するものであり、このビジョンには、万博開催都市としての明確な行程を定めています。

それは「2025年までにSDGs先進都市としての基盤を整える」こと、そして2030年には「世界の先頭に立ってSDGsに貢献していく」ことです。万博の会場内だけがSDGs先進社会になるのではなく、大阪のあらゆる場所でSDGsの達成に向けた活動が生まれ、それを世界に発信していくことをめざしています。

「私のSDGs宣言プロジェクト」と、熱量を高める交流の場

「私のSDGs宣言プロジェクト」とはどのようなものですか?

また、個人や企業単独では難しい課題をどのように解決しようとしていますか?

「オール大阪」でSDGsに取り組むためのキーコンテンツとして、「私のSDGs宣言プロジェクト」を実施しています。

このプロジェクトには、大企業から中小企業、個人まで、実に幅広い方々が参加しています。それぞれの立場でSDGsを自分ごととして捉えるこの活動が、まさに「オール大阪」でSDGsを推進していく上での基盤となっています。

内容としては、企業や府民の皆様が、SDGs達成に向けて「何ができるか」を考え、その具体的な行動を宣言していただく取り組みです。

例えば、「誰もが働きやすい職場環境を作る」といった働きがいに関するものや、「2030年までにCO2排出量を2020年と比較して5%削減する」といった環境に関するものなど、多岐にわたる宣言が寄せられています。毎年1,000件以上の登録があり、それぞれの立場でSDGsを「自分ごと」として捉える第一歩となっています。

しかし、個人や一企業だけでできることには限りがあります。大阪名物の「お好み焼き」に例えると、多様な素材が混ざり合うからこそ、一人では生み出せない美味しさが生まれますよね。SDGsも同じで、様々なステークホルダーが協力し、混ざり合うことで、より良い社会づくりという「美味しい」成果が生まれると考えています。

そのため、私たちは新しい価値やアイデアを生み出す場として、フォーラムや交流会を積極的に開催しています。

特にフォーラムは、2年前から大阪・関西万博に向け力を入れてきた取組みです。フォーラムを通じ、NPOと企業、行政とNPOなどのマッチングが数多く生まれています。

垣根を越えた連携へ:大阪から全国、そして世界へ

フォーラムを「OSAKA」から「KANSAI」、そして「JAPAN」へと広げていった狙いを教えてください。また、交流イベントを通じてどのような手応えを感じていますか?

はじめは、万博会場の中だけではなく、大阪のあらゆる場所で多様なステークホルダーがSDGsに取り組む姿を世界に発信したいと考え、大阪府内の企業や自治体、NPOといったステークホルダーを対象に、SDGsの先進事例を共有し合うピッチ形式の発表と参加者同士の交流会として開催しました。

ところが、万博開催を翌年に控え、本当に大阪府内だけでいいのか、と考えるようになりました。「Osaka SDGsビジョン」では、世界の先頭にたち、SDGs達成に貢献するSDGs先進都市の実現を掲げており、エリア、組織、そして世代の垣根を越えた連携の必要性を感じました。そこで大阪だけでなく近隣府県にも参加を呼びかけ、「OSAKA KANSAI SDGs Forum」へと広がりました。

結果、京都、奈良、滋賀、兵庫、和歌山といった関西圏の自治体や、企業等に参加いただきました。

さらに、若者のアイデアを取り込むため、中高生や大学生も巻き込んだイベントに進化させています。SDGsという言葉が社会の中で共通言語になっていると感じる一場面ですが、お声がけすると多くの方が積極的に来てくださいます。パートナーシップの重要性はすでに浸透していると感じますね。

そして今年は、大阪・関西万博の開催年になります。これまで様々な自治体により「SDGs全国フォーラム」として開催されてきたイベントを万博会場内で「OSAKA JAPAN SDGs Forum(SDGs全国フォーラム2025)」として開催します。全国、そして海外からもSDGsに熱意を持つ方々に集まっていただき、新たな繋がりを生み出す場にしたいと考えています。

官民連携プラットフォームの活用と、イベントが生む成果

内閣府の官民連携プラットフォームはどのように活用されていますか?

また、イベントとプラットフォームの使い分けについてもお聞かせください。

我々も内閣府の官民連携プラットフォームを積極的に活用しています。

主に、課題を抱える部署からの「文化財の維持にお金がないので民間の力を借りたい」「空き家をなんとかしたい」といった声を集約し、プラットフォームに課題登録をしています。

これまでのところ、具体的なマッチング事例はまだ少ないのが現状です。これは、行政側が提示する課題に対して、企業側がどのようなメリットを享受できるかが見えにくいためです。

例えば、課題として「文化財の維持にお金がない」といった場合、企業は社会貢献の意義を感じつつも、事業として取り組む上でのメリット(新しい技術の導入、広報効果など)を見出すのが難しいという側面があります。

そのため、単に課題を共有するだけでなく、双方にとってメリットのある連携アイデアを共に探していくことが重要になってくると考えています。

もちろん、プラットフォームには大きなメリットも感じています。それは、たくさんの企業を知ることができ、興味のある企業に絞って意見交換ができる「フィルタリング機能」です。自分たちで企業を探すのは大変ですが、プラットフォームを通せば、これまで知らなかった企業と出会うきっかけが生まれます。

一方で、イベントでの交流は非常に価値があります。今年2月に内閣府・地方創生SDGs官民連携プラットフォームが主催した「官民MEET大阪」では、府庁からも5つの部署がブースを出展しましたが、その場で名刺交換をした企業から「その後、具体的な打ち合わせに進んだ」という声が多数寄せられました。普段は接点のない行政と企業が、対面で顔を合わせることで、プロジェクトが着実に動き出す手応えを感じています。

9月のイベントがめざす未来:「官民MEET大阪」と「OSAKA JAPAN SDGs Forum」で生まれるプロジェクトの種

「OSAKA JAPAN SDGs Forum」はどのようなイベントですか?読者へのメッセージもお願いします。

9月4日、5日の2日間は、大阪のSDGs推進をさらに加速させるための重要な機会だと考えています。

まず、9月4日の午前中にはビヨンドSDGs官民会議事務局主催で開催される「第1回ビヨンドSDGs官民会議」が開催され、午後には内閣府・地方創生SDGs官民連携プラットフォーム主催で開催される「官民MEET大阪2025」が開催されます。官民MEETは、普段はなかなか会えない全国の多様な企業や自治体の方々と交流を深める絶好のチャンスです。

そして翌日の9月5日の「OSAKA JAPAN SDGs Forum」は、単なる勉強会ではありません。先進事例を聞いて「いいな」と思ったら、そのプログラムに参加できる仕組みを用意しています。フォーラムから生まれた新しいアイデアを、しっかりとつないでプロジェクトとして動かしていけるよう、我々大阪府がサポートしていきたいと考えています。

高校生も参加するので、彼らが発表したSDGsアクションのアイデアに対し、企業やNPOが「一緒にやろう!」と連携を呼びかけるといった、新しい共創が生まれることを期待しています。

さらに、2030年以降の未来についても議論を交わすプログラムを設ける予定です。今ある課題だけでなく、今後必要になるであろう新たな視点やアイデアを探求していきます。

この2日間で、皆さんに大阪に来ていただき、「官民MEET大阪」でたくさん交流をし、「OSAKA JAPAN SDGs Forum」で新しいアイデアを結んで持ち帰っていただきたいですね。そして、万博で生まれた共創の種が実を結び、SDGsの達成やその先の未来につながっていく。そんな未来を、皆さんと一緒に描いていけたらと思っています。

この記事を通じて、大阪府が万博開催都市として、SDGsの推進に力を入れていること、そしてイベントが単なる発表会ではなく、SDGsを通じた多様なステークホルダーによる連携や新しい「共創」を生むための大切な場であることが伝わったのではないでしょうか。

9月4日、5日の2日間は、大阪の未来、そして日本の未来を皆さんと一緒に描く絶好の機会です。ぜひこの機会に、未来を共につくる仲間として、大阪の地を訪れてください。